16.11.2019 в раздел с биографиями добавлена информация о графе Лазаре Варгоши

Венецианский золотой дукат

Чеканился по стандарту флорентийского флорина (появился в 1252 году) — 3,545 грамма самого чистого золота, какое только было доступно средневековой металлургии (метрическая проба 994,7; современное обручальное кольцо — максимум 958). Венецианский дукат был очень стабильной валютой. Республика тщательно оберегала его чистоту: покуда дукат повсюду ценили и принимали, купцам не приходилось терять деньги на обменных курсах. В других государствах соблазн девальвации часто оказывался слишком силен. Уже в XV веке, чтобы отличать полновесные дукаты от «порченых» (девальвированных), последние стали называть гульденами («золотыми» по-немецки).

20 дукатов = годовое жалование слуги в богатом доме или стоимость верховой лошади.

Гульден

Первоначально гульденом назвали золотую монету, чеканившуюся в Германии с XIV века в подражание золотому флорину (аналог венецианского дуката). Первые германские гульдены, которые копировали флорентийскую золотую монету, были выпущены в Богемии во время правления Карла IV и в Любеке. В 1356 году императором Священной Римской империи Карлом IV была утверждена т. н. золотая булла. Согласно данному законодательному акту, курфюрсты получили право на неограниченную чеканку денег в своих владениях. Изначально содержание чистого золота в гульденах составляло 3,39 г, однако постепенно из-за недостатка благородного металла осуществлялась их порча. Так что гульден ценился ниже, чем дукат.

Крейцер

На фото австрийский крейцер 15 века

Кре?йцер — название медных и серебряных монет ряда стран центральной Европы и Италии XIII—XIX столетий. Впервые отчеканены в 1271 году. На аверсе расположен двойной крест (наложение обычного и андреевского крестов), из-за которого монета впоследствии и получила своё название. Благодаря хорошему качеству, отсутствию порчи монета вскоре получила широкое распространение в южнонемецких землях.

Эрцгерцог Австрийский Фридрих V в 1458 году провёл в своих владениях реформу денежного обращения. Было установлено соотношение 1 гульден = 60 крейцеров = 240 пфеннигов. В 1482 году на монетном дворе тирольского Галля (современное название Халль-ин-Тироль) отчеканили кратные монеты в 6 и 12 крейцеров.

Идальго

В средневековой Испании человек, происходящий из благородной семьи и получающий свой особый статус по наследству. Статус передается только по мужской линии, поэтому Кара является дочерью идальго, но сама им не является.

Елизавета или Эржебет Батори из Эчеда.

,

,

,

,

Годы жизни 1560-1614. Также известна как Чахтицкая пани или Кровавая графиня. Венгерская графиня из известного рода Батори. Была замужем за Ференцем Надашди, сыном барона Тамаша Надашди. У супругов было 5 детей: Анна, Екатерина, Миклош, Урсула и Павел (по другим сведениям - четыре). По дошедшим до нас сведениям, была очень красива: бледная кожа, жгучая брюнетка, утонченные черты лица, огромные черные глаза.

Елизавета Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств. Точное число ее жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из её прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори, — 650 человек. В декабре 1610 года Батори была заключена в венгерском замке Чейте и замурована в комнате вплоть до своей смерти четыре года спустя.

Историю серийных убийств и жестокости Батори подтверждают показания более 300 свидетелей и пострадавших, а также вещественные доказательства и наличие изуродованных тел уже мертвых, умирающих и заключенных девушек, найденных во время задержания графини.

Ференц Надашди

На момент заключения брака с Батори (1575) - смотритель императорских конюшен и венгерский генерал во Вранове. В 1578 году был назначен командующим венгерскими войсками в войне против турок. За его маниакальную жестокость по отношению к пленным турки прозвали его «Чёрный бей» («Чёрный витязь»).

В качестве свадебного подарка Надашди подарил Елизавете Чахтицкий замок в словацких Малых Карпатах, который в то время был имуществом императора. В 1602 Надашди выкупил замок у Рудольфа II. Проводил большую часть времени в походах. В 1604 году Ференц Надашди умер.

Сэр Вольф

Легенда такая есть, но о внешности сэра Вольфа мы можем только догадываться, поэтому автор выбрала такой вот типаж:

Исходник легенды выглядел так:

Много веков назад в Бадене, в замке Рауенштайн, жил рыцарь по имени Вольф, искусно владевший мечом и не ведавший страха, но такого сурового и жестокого нрава, что его и называли за глаза не иначе, как «суровый камень». Был он могуч и отважен и полагал, что ему все дозволено в отношении людей бедных и неродовитых, особенно если те навлекли на себя его гнев. Как-то раз два молодых горожанина дерзнули подстрелить дичь в лесу, принадлежавшем рыцарю. Они были схвачены, доставлены в замок, брошены после краткого допроса в тюремную башню и приговорены к смерти. Престарелый отец обоих пленников предложил хозяину замка большой выкуп и просил пощадить сыновей, но рыцарь с насмешкою отверг предложение. В своем негодовании и отчаянии старик не сдержался и стал осыпать его страшными проклятиями. Тогда рыцарь велел схватить и злополучного отца и бросить его вслед за сыновьями в темницу. Горожанин же этот был искуснейший ремесленник, колокольных дел мастер; второго такого не сыскать было во всей округе, и баденцы вступились за него и за его сыновей, обратившись к рыцарю с просьбою о снисхождении.

После долгих переговоров рыцарь Вольф согласился помиловать лишь двух узников, но на столь жестоких условиях, какие мог измыслить лишь человек с каменным сердцем. Отцу надлежало вместо выкупа за себя и за одного из сыновей отлить колокол, первый удар которого должен был прозвучать в минуту казни второго сына. К тому же рыцарь, чтобы поторопить старика, назначил очень короткий срок отливки колокола смерти. Отливать его велел он во дворе замка Рауенштайн.

Легко можно представить себе отчаяние бедного старика, приступившего к работе, чтобы спасти хотя бы одного сына. Так как отведенный ему срок был мал, а необходимый материал трудно было достать так скоро, родственники и знакомые мастера приносили ему все, что только могли отыскать; были среди пожертвованных вещей и святые образа чеканной работы. С трясущимися руками взялся старик за дело. Его искусство всю жизнь было ему отрадою, но когда он лил колокол, несущий смерть его собственному сыну, он проклял свое ремесло и тот день, когда решил овладеть им. Наконец колокол был готов и подвешен в башне замка. Как только к нему привязали язык с веревкою, рыцарь приказал звонить. В этот миг старый мастер лишился рассудка. Он бросился по узкой витой лестнице на верхнюю площадку башни и принялся отчаянно трезвонить. Звон колокола заглушал его стенанья. Не умолкая, проклинал старик свой колокол и молил Бога ниспослать кару на голову рыцаря. Сын его давно уже был умерщвлен, а несчастный безумец на башне все продолжал звонить, ни на секунду не выпуская из рук: веревки. Внезапно разразилась страшная гроза. Молния ударила в башню и убила звонаря, замок же сгорел весь дотла. Однако рыцарь Вольф был достаточно богат, чтобы отстроить его заново.

Через несколько лет замок вновь возвышался над городом, еще краше, чем прежде. И вот надумал рыцарь выдать замуж свою дочь. Торжественно, музыкою и колокольным звоном, приветствовали въезжавшего в замок жениха. Дочь рыцаря в подвенечном уборе стояла на балконе и махала своему избраннику. При этом она, забывшись, неосторожно перегнулась через ограду, упала вниз и в тот же миг скончалась. И тут вдруг сам по себе ударил колокол смерти. Это было первое из множества несчастий и бед, постигших замок и род Рауенштайнов. И каждый раз ударял в башне колокол. Сначала его хотели разбить, этого ненавистного глашатая рока, но к тому времени уже успело распространиться поверье, будто весь род вымрет, как только уничтожен будет колокол. И тогда с него сняли язык, а башню замуровали в надежде заставить ею хотя бы умолкнуть. Несчастья, однако, не оставляли в покое дом Рауенштайнов. И всякий раз, когда приближалась очередная беда, из башни доносились глухие удары колокола. Словно домовый сыч, посылал он людям свои зловещие клики в безмолвие ночи. В конце концов Рауенштайны покинули замок и продали свое родовое гнездо другому рыцарскому роду.

Текст взяла отсюда: https://knigogid.ru/books/293582-tannen-e-gorod-pod-vechnymi-ldami-legendy-avstrii/toread/page-18

Леонард фон Герберштейн

(? - 1511) - перевод с немецкого делала сама, могут быть какие-то косяки (прим. авт.)

Представитель старинного знатного рода.

Леонард родился в Виппахе. Служил императору Фридриху III. В 1452 году сопровождал императора в Рим как паж (als Knab), в 1469 - в качестве дружинника. В 1465 году женился на Варваре — дочери бургграфа Николая Люгера. В 1463 году, когда Венеция захватила Триест, и император Фридрих отправил войска на помощь, Леонард участвовал в кампании. Стрелой ему выбило передние зубы. Считался одним из лучших наездников своего времени. В 1470 году ему был передан Виппах на попечительство. 30 сентября 1480 года во время войны императора с династией Корвинов (династия Хуньяди - Матвей I Корвин, король венгерский до 1490 года) Леонард выехал из Виппаха днем с слугами и лошадьми, а к вечеру добрался до Марбурга, что считалось почти невероятным достижением.

Леонард фон Герберштейн умер 22 января 1511 года в Граце, где и был похоронен. Всего у него было пятеро сыновей, среди которых самыми известными стали Георг и Зигмунд.

Граф Варгоши

Венгерские (мадьярские) хроники XIII века рассказывают о жизни графа Варгоши. Добрейшей души садиста и любителя невинных девушек. По слухам, развлекался с ними он весьма интенсивно и отправил на тот свет в общей сложности около 1000 девиц (так что Мари очень повезло, что в момент встречи с ней он уже был связан клятвой хранителю).

Во время одной из вечерних оргий, по слухам, граф взял и покончил с собой в собственном замке.

Церковь отлучила Варгоши, он был предан анафеме. Было запрещено даже упоминать его имя. Тело самоубийцы заковали в бронзовые и серебряные цепи, поместили в дубовую бочку. С внешней стороны бочку обшили медными листами, обвили железными цепями, а сверху залили кипящей смолой и все это потом сбросили в глубокий колодец. В колодец вылили расплавленное олово, наполнили водой. Последней печатью была чугунная крышка на колодце. Сам колодец окружили вбитыми в землю осиновыми колами. Короче, постарались на славу, правда, это совсем никак не помогло.

Согласно легенде, через сорок дней после его смерти было обнаружено семь женских тел во дворе местного деревенского храма. Все тела были изуродованы: на шеях обнаружили укусы, а все конечности были переломаны.

Крестьяне бросились к колодцу. И обнаружили там полный разгром, как будто оттуда кто-то вырвался. А позже нашли еще и труп местного священника с расплавленным серебряным крестом на груди и металлической цепью с бочки на шее.

Через неделю после этого разразилась гроза, в замок Варгоши попала молния и разрушила его до основания. 40 дней местные жители видели, как что-то светилось ярким светом над руинами. Некоторые утверждали, будто это вознесение душ убиенных кровожадным вампиром в замке людей.

Но спустя долгое время поганца до сих пор боятся и периодически вменяют в его вину странные смерти в той местности.

Сам Лазар любит вспоминать дела тех минувших дней и то, как красиво он обставил свой якобы уход из жизни. К счастью, ему хватает ума не ударяться в ностальгию в присутствии Леандро.

Бревиарий

Бревиарий (лат. breviarium, от лат. brevis краткий) — в католической церкви богослужебная книга, содержащая чинопоследования литургических часов. В ней есть только тексты молитв, в том числе и тексты молитвословных распевов (в средневековых бревиариях молитвы также нотировались).

Книга Тота = Изумрудная скрижаль

Книга Тота - книга египетского бога. Согласно повериям египтян Тот был богом мудрости, счёта и письма, покровителем наук, священных книг, создателем календаря и своего рода аналогом Гермеса или Меркурия, т.е. посредником богов. Есть точка зрения что Тот был атлантом, автором 36 тысяч книг, посвященных магии, астрологии, алхимии и медицине, важнейшей из которых является знаменитая та самая «Изумрудная скрижаль». Легенда гласит, что «Изумрудная скрижаль» была найдена в IV веке до нашей эры Александром Македонским в могиле Тота, похороненного в великой пирамиде Гизы. Исследователи полагают, что «Изумрудная скрижаль» («Книга Тота») была написана на 78 золотых пластинах более десяти тысяч лет назад. Золотые таблички исчезли, но книгу успели переписать на папирусы. Копии регулярно уничтожали жрецы, потом - инквизиция. Инквизиция Альвароссы придержала у себя в запасниках копию. Или, может быть, даже не одну.

Обладая «Книгой Тота», жрецы и фараоны приобретали огромную власть. Книга содержала тайну «могущества над мирами, давала власть над землей, океаном и небесными телами. С ее помощью можно было открыть тайные способы общения, воскрешать мертвых и воздействовать на других людей». Кроме того, в книге «держится ключ к остальным его сочинениям». Считается, что до наших дней текст «Книги Тота» дошел в виде карт Таро, и что 78 карт Таро произошли от 78 золотых табличек, страниц «Книги Тота», написанной Тотом — Гермесом.

Для любопытных размещаю ссылку на то, как звучит заклинание на древнеегипетском языке.

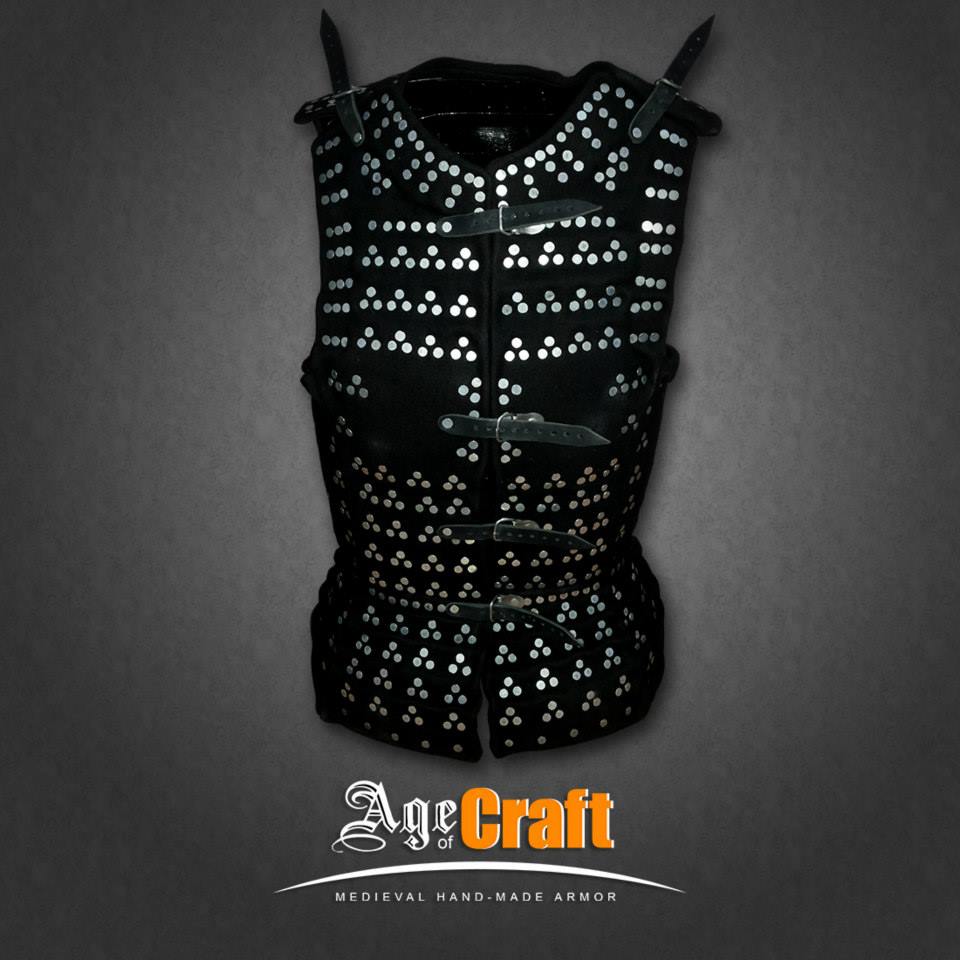

Бригантина

Доспех из пластин, наклепанных под суконную или стеганную льняную основу. Основа бригантин нередко покрывалась тканью, а заклепкам придавалась декоративная форма.

Головное покрывало с венцом

Примерно так, только у Кары венец был в виде простого серебряного обруча.

Сюрко

Начиная с XII века - длинный и просторный плащ-нарамник, похожий по покрою на пончо и часто украшавшийся гербом владельца. Обычно сюрко был длиной чуть ниже колена, имел разрезы в передней и задней части, без рукавов.

Котта

Котта — европейская средневековая туникообразная верхняя одежда с узкими рукавами. Ее надевали на камизу. Поверх можно было носить сюрко. Ну вот как-то так.

ГЛАВА 1 - Титулы, деньги, общественная жизнь

Венецианский золотой дукат

Чеканился по стандарту флорентийского флорина (появился в 1252 году) — 3,545 грамма самого чистого золота, какое только было доступно средневековой металлургии (метрическая проба 994,7; современное обручальное кольцо — максимум 958). Венецианский дукат был очень стабильной валютой. Республика тщательно оберегала его чистоту: покуда дукат повсюду ценили и принимали, купцам не приходилось терять деньги на обменных курсах. В других государствах соблазн девальвации часто оказывался слишком силен. Уже в XV веке, чтобы отличать полновесные дукаты от «порченых» (девальвированных), последние стали называть гульденами («золотыми» по-немецки).

20 дукатов = годовое жалование слуги в богатом доме или стоимость верховой лошади.

Гульден

Первоначально гульденом назвали золотую монету, чеканившуюся в Германии с XIV века в подражание золотому флорину (аналог венецианского дуката). Первые германские гульдены, которые копировали флорентийскую золотую монету, были выпущены в Богемии во время правления Карла IV и в Любеке. В 1356 году императором Священной Римской империи Карлом IV была утверждена т. н. золотая булла. Согласно данному законодательному акту, курфюрсты получили право на неограниченную чеканку денег в своих владениях. Изначально содержание чистого золота в гульденах составляло 3,39 г, однако постепенно из-за недостатка благородного металла осуществлялась их порча. Так что гульден ценился ниже, чем дукат.

Крейцер

На фото австрийский крейцер 15 века

Кре?йцер — название медных и серебряных монет ряда стран центральной Европы и Италии XIII—XIX столетий. Впервые отчеканены в 1271 году. На аверсе расположен двойной крест (наложение обычного и андреевского крестов), из-за которого монета впоследствии и получила своё название. Благодаря хорошему качеству, отсутствию порчи монета вскоре получила широкое распространение в южнонемецких землях.

Эрцгерцог Австрийский Фридрих V в 1458 году провёл в своих владениях реформу денежного обращения. Было установлено соотношение 1 гульден = 60 крейцеров = 240 пфеннигов. В 1482 году на монетном дворе тирольского Галля (современное название Халль-ин-Тироль) отчеканили кратные монеты в 6 и 12 крейцеров.

Идальго

В средневековой Испании человек, происходящий из благородной семьи и получающий свой особый статус по наследству. Статус передается только по мужской линии, поэтому Кара является дочерью идальго, но сама им не является.

ГЛАВА 2 - Прототипы героев и их биография

Елизавета или Эржебет Батори из Эчеда.

,

,

,

,

Годы жизни 1560-1614. Также известна как Чахтицкая пани или Кровавая графиня. Венгерская графиня из известного рода Батори. Была замужем за Ференцем Надашди, сыном барона Тамаша Надашди. У супругов было 5 детей: Анна, Екатерина, Миклош, Урсула и Павел (по другим сведениям - четыре). По дошедшим до нас сведениям, была очень красива: бледная кожа, жгучая брюнетка, утонченные черты лица, огромные черные глаза.

Елизавета Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств. Точное число ее жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из её прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори, — 650 человек. В декабре 1610 года Батори была заключена в венгерском замке Чейте и замурована в комнате вплоть до своей смерти четыре года спустя.

Историю серийных убийств и жестокости Батори подтверждают показания более 300 свидетелей и пострадавших, а также вещественные доказательства и наличие изуродованных тел уже мертвых, умирающих и заключенных девушек, найденных во время задержания графини.

Ференц Надашди

На момент заключения брака с Батори (1575) - смотритель императорских конюшен и венгерский генерал во Вранове. В 1578 году был назначен командующим венгерскими войсками в войне против турок. За его маниакальную жестокость по отношению к пленным турки прозвали его «Чёрный бей» («Чёрный витязь»).

В качестве свадебного подарка Надашди подарил Елизавете Чахтицкий замок в словацких Малых Карпатах, который в то время был имуществом императора. В 1602 Надашди выкупил замок у Рудольфа II. Проводил большую часть времени в походах. В 1604 году Ференц Надашди умер.

Сэр Вольф

Легенда такая есть, но о внешности сэра Вольфа мы можем только догадываться, поэтому автор выбрала такой вот типаж:

Исходник легенды выглядел так:

Много веков назад в Бадене, в замке Рауенштайн, жил рыцарь по имени Вольф, искусно владевший мечом и не ведавший страха, но такого сурового и жестокого нрава, что его и называли за глаза не иначе, как «суровый камень». Был он могуч и отважен и полагал, что ему все дозволено в отношении людей бедных и неродовитых, особенно если те навлекли на себя его гнев. Как-то раз два молодых горожанина дерзнули подстрелить дичь в лесу, принадлежавшем рыцарю. Они были схвачены, доставлены в замок, брошены после краткого допроса в тюремную башню и приговорены к смерти. Престарелый отец обоих пленников предложил хозяину замка большой выкуп и просил пощадить сыновей, но рыцарь с насмешкою отверг предложение. В своем негодовании и отчаянии старик не сдержался и стал осыпать его страшными проклятиями. Тогда рыцарь велел схватить и злополучного отца и бросить его вслед за сыновьями в темницу. Горожанин же этот был искуснейший ремесленник, колокольных дел мастер; второго такого не сыскать было во всей округе, и баденцы вступились за него и за его сыновей, обратившись к рыцарю с просьбою о снисхождении.

После долгих переговоров рыцарь Вольф согласился помиловать лишь двух узников, но на столь жестоких условиях, какие мог измыслить лишь человек с каменным сердцем. Отцу надлежало вместо выкупа за себя и за одного из сыновей отлить колокол, первый удар которого должен был прозвучать в минуту казни второго сына. К тому же рыцарь, чтобы поторопить старика, назначил очень короткий срок отливки колокола смерти. Отливать его велел он во дворе замка Рауенштайн.

Легко можно представить себе отчаяние бедного старика, приступившего к работе, чтобы спасти хотя бы одного сына. Так как отведенный ему срок был мал, а необходимый материал трудно было достать так скоро, родственники и знакомые мастера приносили ему все, что только могли отыскать; были среди пожертвованных вещей и святые образа чеканной работы. С трясущимися руками взялся старик за дело. Его искусство всю жизнь было ему отрадою, но когда он лил колокол, несущий смерть его собственному сыну, он проклял свое ремесло и тот день, когда решил овладеть им. Наконец колокол был готов и подвешен в башне замка. Как только к нему привязали язык с веревкою, рыцарь приказал звонить. В этот миг старый мастер лишился рассудка. Он бросился по узкой витой лестнице на верхнюю площадку башни и принялся отчаянно трезвонить. Звон колокола заглушал его стенанья. Не умолкая, проклинал старик свой колокол и молил Бога ниспослать кару на голову рыцаря. Сын его давно уже был умерщвлен, а несчастный безумец на башне все продолжал звонить, ни на секунду не выпуская из рук: веревки. Внезапно разразилась страшная гроза. Молния ударила в башню и убила звонаря, замок же сгорел весь дотла. Однако рыцарь Вольф был достаточно богат, чтобы отстроить его заново.

Через несколько лет замок вновь возвышался над городом, еще краше, чем прежде. И вот надумал рыцарь выдать замуж свою дочь. Торжественно, музыкою и колокольным звоном, приветствовали въезжавшего в замок жениха. Дочь рыцаря в подвенечном уборе стояла на балконе и махала своему избраннику. При этом она, забывшись, неосторожно перегнулась через ограду, упала вниз и в тот же миг скончалась. И тут вдруг сам по себе ударил колокол смерти. Это было первое из множества несчастий и бед, постигших замок и род Рауенштайнов. И каждый раз ударял в башне колокол. Сначала его хотели разбить, этого ненавистного глашатая рока, но к тому времени уже успело распространиться поверье, будто весь род вымрет, как только уничтожен будет колокол. И тогда с него сняли язык, а башню замуровали в надежде заставить ею хотя бы умолкнуть. Несчастья, однако, не оставляли в покое дом Рауенштайнов. И всякий раз, когда приближалась очередная беда, из башни доносились глухие удары колокола. Словно домовый сыч, посылал он людям свои зловещие клики в безмолвие ночи. В конце концов Рауенштайны покинули замок и продали свое родовое гнездо другому рыцарскому роду.

Текст взяла отсюда: https://knigogid.ru/books/293582-tannen-e-gorod-pod-vechnymi-ldami-legendy-avstrii/toread/page-18

Леонард фон Герберштейн

(? - 1511) - перевод с немецкого делала сама, могут быть какие-то косяки (прим. авт.)

Представитель старинного знатного рода.

Леонард родился в Виппахе. Служил императору Фридриху III. В 1452 году сопровождал императора в Рим как паж (als Knab), в 1469 - в качестве дружинника. В 1465 году женился на Варваре — дочери бургграфа Николая Люгера. В 1463 году, когда Венеция захватила Триест, и император Фридрих отправил войска на помощь, Леонард участвовал в кампании. Стрелой ему выбило передние зубы. Считался одним из лучших наездников своего времени. В 1470 году ему был передан Виппах на попечительство. 30 сентября 1480 года во время войны императора с династией Корвинов (династия Хуньяди - Матвей I Корвин, король венгерский до 1490 года) Леонард выехал из Виппаха днем с слугами и лошадьми, а к вечеру добрался до Марбурга, что считалось почти невероятным достижением.

Леонард фон Герберштейн умер 22 января 1511 года в Граце, где и был похоронен. Всего у него было пятеро сыновей, среди которых самыми известными стали Георг и Зигмунд.

Граф Варгоши

Венгерские (мадьярские) хроники XIII века рассказывают о жизни графа Варгоши. Добрейшей души садиста и любителя невинных девушек. По слухам, развлекался с ними он весьма интенсивно и отправил на тот свет в общей сложности около 1000 девиц (так что Мари очень повезло, что в момент встречи с ней он уже был связан клятвой хранителю).

Во время одной из вечерних оргий, по слухам, граф взял и покончил с собой в собственном замке.

Церковь отлучила Варгоши, он был предан анафеме. Было запрещено даже упоминать его имя. Тело самоубийцы заковали в бронзовые и серебряные цепи, поместили в дубовую бочку. С внешней стороны бочку обшили медными листами, обвили железными цепями, а сверху залили кипящей смолой и все это потом сбросили в глубокий колодец. В колодец вылили расплавленное олово, наполнили водой. Последней печатью была чугунная крышка на колодце. Сам колодец окружили вбитыми в землю осиновыми колами. Короче, постарались на славу, правда, это совсем никак не помогло.

Согласно легенде, через сорок дней после его смерти было обнаружено семь женских тел во дворе местного деревенского храма. Все тела были изуродованы: на шеях обнаружили укусы, а все конечности были переломаны.

Крестьяне бросились к колодцу. И обнаружили там полный разгром, как будто оттуда кто-то вырвался. А позже нашли еще и труп местного священника с расплавленным серебряным крестом на груди и металлической цепью с бочки на шее.

Через неделю после этого разразилась гроза, в замок Варгоши попала молния и разрушила его до основания. 40 дней местные жители видели, как что-то светилось ярким светом над руинами. Некоторые утверждали, будто это вознесение душ убиенных кровожадным вампиром в замке людей.

Но спустя долгое время поганца до сих пор боятся и периодически вменяют в его вину странные смерти в той местности.

Сам Лазар любит вспоминать дела тех минувших дней и то, как красиво он обставил свой якобы уход из жизни. К счастью, ему хватает ума не ударяться в ностальгию в присутствии Леандро.

ГЛАВА 3 - Религия и атрибуты

Бревиарий

Бревиарий (лат. breviarium, от лат. brevis краткий) — в католической церкви богослужебная книга, содержащая чинопоследования литургических часов. В ней есть только тексты молитв, в том числе и тексты молитвословных распевов (в средневековых бревиариях молитвы также нотировались).

Книга Тота = Изумрудная скрижаль

Книга Тота - книга египетского бога. Согласно повериям египтян Тот был богом мудрости, счёта и письма, покровителем наук, священных книг, создателем календаря и своего рода аналогом Гермеса или Меркурия, т.е. посредником богов. Есть точка зрения что Тот был атлантом, автором 36 тысяч книг, посвященных магии, астрологии, алхимии и медицине, важнейшей из которых является знаменитая та самая «Изумрудная скрижаль». Легенда гласит, что «Изумрудная скрижаль» была найдена в IV веке до нашей эры Александром Македонским в могиле Тота, похороненного в великой пирамиде Гизы. Исследователи полагают, что «Изумрудная скрижаль» («Книга Тота») была написана на 78 золотых пластинах более десяти тысяч лет назад. Золотые таблички исчезли, но книгу успели переписать на папирусы. Копии регулярно уничтожали жрецы, потом - инквизиция. Инквизиция Альвароссы придержала у себя в запасниках копию. Или, может быть, даже не одну.

Обладая «Книгой Тота», жрецы и фараоны приобретали огромную власть. Книга содержала тайну «могущества над мирами, давала власть над землей, океаном и небесными телами. С ее помощью можно было открыть тайные способы общения, воскрешать мертвых и воздействовать на других людей». Кроме того, в книге «держится ключ к остальным его сочинениям». Считается, что до наших дней текст «Книги Тота» дошел в виде карт Таро, и что 78 карт Таро произошли от 78 золотых табличек, страниц «Книги Тота», написанной Тотом — Гермесом.

Для любопытных размещаю ссылку на то, как звучит заклинание на древнеегипетском языке.

ГЛАВА 4 - Одежда, доспехи, украшения

Бригантина

Доспех из пластин, наклепанных под суконную или стеганную льняную основу. Основа бригантин нередко покрывалась тканью, а заклепкам придавалась декоративная форма.

Головное покрывало с венцом

Примерно так, только у Кары венец был в виде простого серебряного обруча.

Сюрко

Начиная с XII века - длинный и просторный плащ-нарамник, похожий по покрою на пончо и часто украшавшийся гербом владельца. Обычно сюрко был длиной чуть ниже колена, имел разрезы в передней и задней части, без рукавов.

Котта

Котта — европейская средневековая туникообразная верхняя одежда с узкими рукавами. Ее надевали на камизу. Поверх можно было носить сюрко. Ну вот как-то так.